Vorläufig letzter Versuch. Genus ist nicht gleich Geschlecht. Kann doch nicht so schwer sein …

Wenn man ein ganzes Weltbild, eine ganze Kriegsführung auf einem Grundlagenirrtum aufbaut, ist das nicht etwas peinlich? Das ist oberpeinlich, blutrotpeinlich, zum Heimgehen und Schämen peinlich. Desasterpeinlich.

Wir erklären es nochmal gaaaaanz laaangsam. Es gibt das Geschlecht. Das sieht beim Menschen so aus:

In künstlerischer Freiheit und nicht proportional richtig dargestellt …

Normalerweise. Das nennt man auch Geschlechtsorgane. Davon abgeleitet unterscheidet man zwischen Männlein und Weiblein. Zum Geschlechtsakt vereinigen die sich. Üblicherweise. Es gibt auch Männlein, die sich zu anderen Männlein hingezogen fühlen, das kommt auch bei Weiblein vor. Ist nicht schlimm.

Es gibt auch asexuelle Wesen, die sich aus Sex und so nichts machen. Ist auch nicht schlimm. Ausser, es sind Priester, aber das wäre ein anderes Thema. Es gibt Menschen, die sich im falschen Körper geboren fühlen, sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen wollen. Gibt’s.

Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Wirklichkeit und Widerspiegelung

Das ist die reale Welt. Nun fiel schon einem genialen Mönch im Mittelalter auf, dass es zwischen der realen Welt und den sie beschreibenden Worten einen gewaltigen Unterschied gibt. Daraus bastelte Umberto Eco einen Bestseller: «Der Name der Rose». Damit ist gemeint, dass eine reale Rose verwelkt, während ihr Name unverändert bleibt.

Noch alle an Bord, inklusive Tagi-Protestfrauen oder den Deppen Philipp Albrecht von der «Republik»? Wunderbar. Der freut sich nämlich «sehr, dass der Club der Zürcher Wirtschaftsjournalisten neu die weiblichen Mitglieder in seinen Namen integriert». Trauen sie so einem Irrläufer zu, eine Bilanz lesen zu können? Obwohl die weiblich ist?

Nun kommen wir zu einer ganz, ganz, ganz anderen Baustelle. Nämlich zum Genus. Damit ist eine Unterteilung von Substantiven nach Gattung gemeint. Leider hat das irgendwann einmal ein Idiot mit «Geschlecht» übersetzt, damit das auch einfache Gemüter verstehen. Und seither haben wir den Salat. Wobei ja niemand, der ernstgenommen werden will, daraus schliessen würde, dass es Salat nur in männlicher Form gibt, daher die weibliche ausschliesst, daher mit «die Salatin» ergänzt werden müsste, oder als «Salat*, Salat:in, Salat_in, Salat!in» geschrieben werden müsste.

Der Grat, der Rückgrat? Nein? Wieso dann das Rückgrat? Das sind doch interessante Fragen …

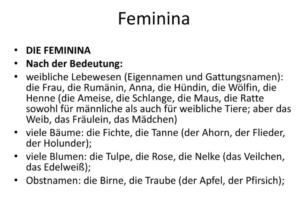

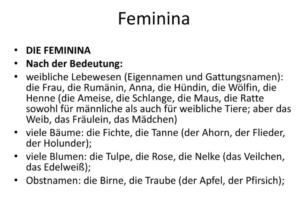

Das Genus ist einfach eine Unterteilung, die manchmal, aber nicht immer, mit dem Geschlecht zu tun hat. Der Mann, die Frau, da macht es Sinn, reales Geschlecht und Genus des Substantivs analog zu verwenden. Nun gibt es Sprachen (wie das Deutsche), die drei Genera haben. Andere haben zwei, einige haben – keins. Deshalb bleibt den Ungarn, den Türken oder den Indonesiern dieser ganze Quatsch erspart, der aktuell auf Deutsch die Sprache verhunzt, vergewaltigt, von ihrer wichtigsten Funktion abhalten will.

Wo es Genus gibt, gibt es Sammelbegriffe. Die gelten unabhängig von der geschlechtlichen Ausformung der Bezeichneten, kümmern sich auch nicht darum, zu welchem der inzwischen mehr als 160 Gender sie gehören. Da spricht man vom generischen Maskulinum. Was bedeutet, dass die Verwendung eines Genus keinerlei Diskriminierung der anderen beinhaltet. Genauso wenig, wie man (!) auf die bescheuerte Idee käme, sich bei Person nicht angesprochen zu fühlen, weil das Genus feminin ist.

Sprache als Kommunikationsmittel, nicht als falsches Kampffeld

Deutsch hat zudem die Besonderheit, dass es im Plural keine Genera gibt. Die Frauen, die Männer. Hier regierte, ginge es nach den Gender-Wahnsinnigen, nur das weibliche Geschlecht. Aber keine Bange, dem ist nicht so.

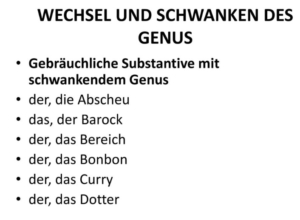

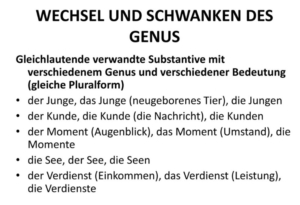

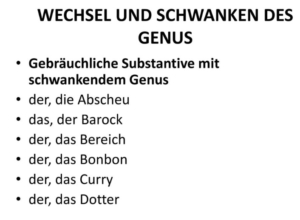

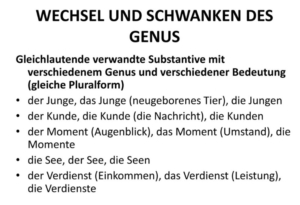

Es gibt eine ganze Reihe von Substantiven, die sogar – nein, das ist keine Analogie zu Menschen – unsicher sind, welchem Genus sie angehören wollen. Bzw., eine Veränderung des Genus führt zu leichten Bedeutungsverschiebungen.

Noch verwirrender, aber nur für Verwirrte: «die Eltern» hat keinen Genus. Potzteufel auch, denn das Wort existiert nur im Plural. Das nennt man Pluraletantum. Aber keine Bange, dieses Wort verwenden nur Menschen, die sich in der deutschen Sprache auskennen, darum müssen sich die meisten Journalisten oder Inklusion fordernde Verwirrte nicht kümmern. Oder Leute, für die Kosten der Plural von Kost ist. Oder «das, was andere für mich bezahlen müssen».

Es war in Europa längere Zeit herrschende Meinung, dass die Erde nicht nur das Zentrum des Universums sei, sondern auch flach wie ein Pfannkuchen. Wer diesem Irrtum widersprach, hatte gute Chancen, auf dem Scheiterhaufen oder auf der Streckbank zu enden, um dort seinen Irrtum zu bereuen. Das machte zwar die Todesqualen nicht angenehmer, bot aber die Hoffnung, doch wieder in die göttliche Gnade und das Paradies aufgenommen zu werden.

Wer meint, das seien längst vergangene Torheiten: auch heute gibt es Kreationisten, die aufgrund einer möglichst wortgetreuen Auslegung der Bibel felsenfest davon überzeugt sind, dass das Universum, die Erde erst vor wenigen tausend Jahren entstanden. Dieser Unsinn verkleidet sich in verschiedene Namen, wie beispielsweise das «Intelligent Design». Bleibt aber Unsinn.

Die Sprache ausschliesslich als Herrschaftsinstrument missverstehen

Genau wie die Grundthese unsinnig ist und bleibt, dass die deutsche Sprache Ausdruck einer männerdominierten, frauenunterdrückenden Gesellschaft sei, ein Herrschaftsinstrument (!). Ob sie in primitiver Form, als «feministische Linguistik» oder sonst wie vorgetragen wird. Abgesehen davon, dass all diese Ausformungen dem gleichen Grundlagenirrtum unterliegen: Sprache gehört immer auch den Unterdrückten, kann von ihnen genauso als Mittel zum Umsturz und zur Aufhebung von Herrschaftsystemen verwendet werden – wie von Herrschenden zur Stützung und Verteidigung existierender Strukturen.

Sonst könnte es wohl kaum sein, dass ein dermassen signifikatives Wort in diesem Zusammenhang, «die Herrschaft», als Genus feminin ist. So wie viele Abstrakta (Philosophie, Ideologie, Wissenschaft, Forschung, etc.).

Dialektisch gesehen, aber da wird die Luft dann für viele recht dünn, könnte man sogar die These wagen, dass all diese Sprachhampeleien, dieses aufgeregte Geschnatter, als ob durch die Verwendung von Sprachverhunzungen wie dem Genderstern der feministischen Sache auch nur der geringste Dienst erwiesen würde, von eigentlichen Unterdrückungsphänomenen abgelenkt wird.

Lohnungleichheit, grauenhafte Misshandlung von Frauen in der Dritten Welt, im Islam, Barbareien wie bis heute millionenfach betriebene Klitorisbeschneidung: das wären ein paar wirkliche Probleme. Zudem sind Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrukturen auch, aber längst nicht nur geschlechtsspezifisch.

Anders absurd formuliert: Ajatollah ist bekanntlich die Bezeichnung für einen schiitischen Rechtsgelehrten. Mann. Würde es am frauenverachtenden Islam irgend etwas ändern, wenn man die Forderung aufstellte, diese Wort neuerdings als Ajatollah*In, als Ajatollah_In oder wie auch immer zu schreiben? Träte dann an die Seite des Gelehrten auch die Gelehrte? Oder wird die katholische Kirche femininer, wenn man neben Papst auch Päpstin schreibt? Was für ein Humbug.

Wieso bekommt ein solcher Luftkampf mit angetauchten Schlachten so viel Bedeutung?

Bleibt die Frage, wieso dann ein solcher Unfug eine dermassen überproportionale Bedeutung bekommen kann. Womit wir wieder beim Mittelalter wären. Nur wer überzeugt ist, den Schlüssel zum ewigen Seelenheil, zumindest aber das Wissen um das Gute und Bessere und Richtige und Humanistische und Fortschrittliche in den Händen zu halten, der kämpft wie ein Berserker um seine Ziele. Der beschimpft, beleidigt, bedrängt alle Abweichler vom vermeintlich richtigen Pfad. Mit dem flackernden Blick des Fanatikers, beratungsresistent. Für kein Argument zugänglich. Verschlossen gegenüber Logik, Verstand und Beweisführung.

Was früher Ketzer und Ungläubige waren, sind heute Sexisten, Frauenverachter, Diskriminierer. Natürlich gibt es solche (geschlechtsunabhängig, übrigens). Aber das kann doch nicht im Ernst Anlass zu Kampfesarien, Protesten, Glaubenskriegen sein. Oder doch?