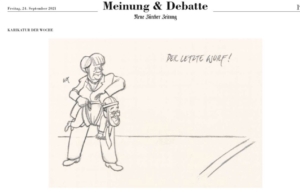

Lang lebe der Konjunktiv

Politiker beherrschen ihn ziemlich gut. Denn es gibt das Reale ihres Tuns, wobei alles andere irreal sei. Schlimmer noch: falsch wäre, fatal.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Die gerade abgetretene Angela Merkel hat den Ausdruck zwar nicht erfunden, aber immer wieder und gerne verwendet: alternativlos. In Griechenland Milliarden versenken? Alternativlos. Den Euro retten? Alternativlos. Hü und hott bei der Pandemie? Alternativlos.

So entstand dann auch die AfD, die Alternative für Deutschland. Aber das sind deren Probleme. Sollten sich doch ein Beispiel an der Schweizer Zauberformel nehmen, dann gäbe es kein langes Gezeter, ob Scholz oder Laschet oder keiner oder beide oder was.

Dem Schweizer ist die Schweiz näher, dem Ostschweizer die Ostschweiz. Nur wir Zürcher kümmern uns gerne auch um andere. Solche, die’s nötig haben. So sind wir, so möge man uns.

Der richtige Konjunktiv ist gar nicht so einfach

Das ist auch alternativlos. In Wirklichkeit ist die Verwendung von Konjunktiv eins, zwei – und den Konditionalis nicht vergessen – gar nicht so einfach. Also rein grammatikalisch. Aber auch in der Realität.

Es gibt den noch harmlosen Satz: «Hätte meine Oma Räder, wär’ sie ein Motorrad.» Das ist wohl vom Kinderlied abgeleitet «Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.» Das ist alles noch Spass und Tollerei.

Weder spassig, noch lustig, aber eher toll (im Sinne von Tollhaus) wird’s, wenn der Politiker mit ernster Miene vors Stimmvolk tritt und spricht: das ist nun alternativlos. Das ist’s schon deswegen, weil alles andere noch viel schlimmer wäre. Konjunktiv zwei, nebenbei.

Das ist ein ganz fataler Satz. Aus zwei Gründen. Er stellt die Entscheidung, die Politik des Regierenden als einzig mögliche, denkbare, richtige, vernünftige dar. Alles andere wäre gaga, Habakuk, Blödsinn, fahrlässig, unverantwortlich, kurzsichtig. Oder einfach: blöd, bescheuert, beknackt.

Wenn’s nicht alternativlos ist, dann ist’s falsch

Zweitens: Natürlich gäbe es Alternativen, aber die wären halt viel schlimmer. Euch gefallen die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns nicht? Schon, aber alles andere … Ihr habt Probleme mit einer Impfpflicht, die gar keine Pflicht ist, aber irgendwie doch? Mag sein, nur wäre alles andere …

Ihr wollt über die Änderungen vom 19. März am sogenannten Covid-19-Gesetz abstimmen? Gut, das dürft ihr, aber wir, der Bundesrat, müssen schon klar machen: «Es gibt keinen Plan B.» Das sagt der Gesundheitsminister mit den schwarzen Augenbrauen und beachtlicher Libido.

Was will er denn damit sagen? Na, Dummerchen, ganz einfach: ein Ja Ende November ist alternativlos. Natürlich könnte man, Konjunktiv, theoretisch auch nein stimmen. Aber das wäre dann ganz dumm, im Fall. Ab März 2022 gäbe es dann (Konditional zwei) keine Zertifikate mehr. Planungssicherheit, Batzeli, Hilfen, Entschädigungen, Unterstützung: alles futsch, bei einem Nein.

Das gilt auch verschärft im Kampf gegen die Massnahmen-Kritiker. Also die Skeptiker, also die Leugner. Die sich radikalisierenden Demonstranten. Die schon mal das Bundeshaus stürmen wollten, wenn man sie liesse. Die immer gewalttätiger werden. Die die ganze Stimmung in der Schweiz vergiften. So geht das alternativlos natürlich nicht.

Zur Komplettausrüstung des modernen Politikers gehört noch ein zweites Besteck: das «ja, aber». Ersatzweise das «natürlich, aber».

Natürlich, sicher, auf jeden Fall. Aber …

Natürlich darf in der Schweiz demonstriert, dürfen Referenden ergriffen werden, dürfen Slogans wie «Eat the Rich», «Klassenkampf» «nieder mit», «alle gemeinsam gegen» skandiert und plakatiert werden. Ja, natürlich. Aber: doch nicht so. Doch nicht von denen. Doch nicht bei diesem Thema.

Natürlich gibt es keinen Impfzwang in der Schweiz. Aber. Natürlich darf man die wissenschaftliche Richtigkeit von Aussagen der Task Force bezweifeln. Aber. Selbstverständlich darf man die Corona-Politik des Bundesrats kritisieren. Aber. Natürlich darf man sich als Frau Gedanken über die Auswirkung der Impfung machen. Aber.

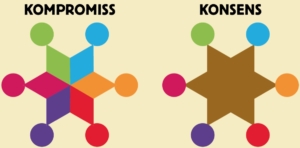

Mit diesen beiden Instrumenten kommt man ziemlich weit. Bis in eine Kantonsregierung, sogar bis in den Bundesrat. Aber wenn man sie fleissig anwendet, sollte man sich nicht darüber beschweren, dass es in der Gesellschaft weniger konsensual als vorher zugeht. Sich Ränder radikalisieren, viele sich nicht mitgenommen, ernst genommen, vertreten fühlen.

Auch das dürfen sie natürlich. Aber. Sie könnten (Konjunktiv) doch einsehen, dass es zur offiziellen Politik keine Alternative gäbe (Konjunktiv zwei). Gebe (Konjunktiv eins). Gibt. Indikativ, so liebt’s der Politiker in diesem Fall. Aber nur in diesem.