Wo das eine ist, besteht die Gefahr des anderen.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Medien haben Macht. Immer noch. Sie können Existenzen vernichten, den Ruf von Menschen unrettbar ruinieren. Sie können auch aufdecken, Licht in Dunkelkammern werfen, Fehlverhalten, Korruption, Inkompetenz anprangern. Im besten Sinne des grossen Publizisten George Orwell:

Orwell zugeschrieben:

«Journalism is printing what someone else does not want printed:

everything else is public relations.»

Das ist der Januskopf der Medien. Sie sind zu Gutem und Grossem fähig, als ewig leuchtendes Beispiel haben sie sogar den mächtigsten Mann der Welt, den US-Präsidenten Richard Nixon, zum Rücktritt gezwungen. In Filmen und Büchern besungen, die Endung -gate wird inzwischen dermassen missbraucht, dass man sie den Erfindern eines «Busengate» oder «Spesengate» um die Ohren schlagen sollte.

In solchen Respektlosigkeiten drückt sich der elende Niedergang des Journalismus aus. Er hübscht sich auf als Vierte Macht, als unverzichtbare Kontrolle von Herrschenden, Mächtigen und Regierenden. Aber wer kontrolliert die Medien?

Die Vierte Macht in der Hand von Familienclans

Wer zahlt, befiehlt, das gilt auch hier. Nun sind die grossen Medienkonzerne der Schweiz in der Hand von Familienclans. Coninx-Supino, Wanner-Wanner, Ringier-Walder, Lebrument-Lebrument. Multimillionäre, ja Milliardäre, deren persönliche Einstellungen, Freundschaften, Abneigungen, Ansprüche und Ziele das ungeschriebene Gesetz in ihren Medienhäusern sind.

Natürlich gibt es Redaktionsstatute, die innere Pressefreiheit, die angeblich sorgfältige Trennung zwischen Verlag und Redaktion. Ein Popanz, so ernst zu nehmen wie die sogenannten Chinese Walls in Beratungsfirmen, wo die eine Abteilung angeblich nicht wissen darf und kann, was die andere tut. Niemals würde die Buchhaltung, die eine nahende Überschuldung sieht, der Beratung den Tipp geben, so schnell wie möglich Rechnung zu stellen, bevor die Bücher deponiert werden müssen. Niemals, ausser, sie tut es nachweislich.

Niemals würde ein CEO und Besitzer Anweisungen erteilen, niemals ein Editorial zu einem Thema des Eigeninteresses schreiben. Ausser, er tut es nachlesbar.

Macht steht immer in der Gefahr des Missbrauchs. Dafür gibt es im politischen Bereich, bei Regierungen das Prinzip der Gewaltenteilung. Das Genialste, was den Menschen bislang eingefallen ist, um Macht zu zähmen. Legislative, Exekutive und Judikative heisst das, «Checks and Balances» heisst die angelsächsische Ausformung. Keiner hat absolute Macht, jeder sollte dem anderen auf die Finger schauen.

Machtkontrolle funktioniert bei den Medien immer schlechter

Das funktioniert meistens recht, manchmal schlecht. Seit dem Aufkommen der Massenmedien behaupten sie, die neue Vierte Gewalt zu sein. Ein zusätzliches Korrektiv, unverzichtbar, sogar die Demokratie rettend, wie völlig losgelöste Vertreter behaupten.

Das funktioniert immer schlechter. Beim Ausschlachten von gestohlenen Geschäftsunterlagen, aufgepumpt zu Leaks und Papers, schwingen sich journalistische Inquisitoren in Dunkelkammern zu Anklägern und Scharfrichtern auf. Klagen an, stellen an den Pranger, verurteilen, vernichten. Allzu häufig stellt sich in der juristischen Untersuchung heraus: zu Unrecht. Falsch. Skandalisierend statt aufklärend. Playboy Gunter Sachs, posthum durch den Dreck gezogen, nichts war dran an den Vorwürfen. Geschäftsmann Jean-Claude Bastos, bei lebendigem Leib ans mediale Kreuz geschlagen, seine Firma vernichtet, nichts war dran an den Vorwürfen.

Die gelinde gesagt regierungsfreundliche Berichterstattung in der Pandemie, mitsamt Skandalisierung, Schreckung der Bevölkerung («Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch, bis zu 100’000 Tote in der Schweiz»), von Fachkenntnissen unbeleckte Journalisten schwingen sich zu scharfen Kritikern auf, verteilen Betragensnoten, fordern dies und das und das Gegenteil davon, haftungsfrei und verantwortungslos.

Die restlose Vernichtung von Ansehen und Reputation eines Bankenlenkers, der alleine mehr Mehrwert geschaffen hat als die Versagercrews der beiden Schweizer Grossbanken zusammen. Oder alle Medienkonzerne. Die schamlose Verwendung von angefüttertem Wissen, die Perversion der Unschuldsvermutung.

Immer wieder muss grobes Fehlverhalten korrigiert werden, Entschuldigungen und Richtigstellungen nach teilweise zähen Kämpfen veröffentlicht werden.

Betrachtung des Bauchnabels mit gestohlenem Bauchgrimmen

Mit schwindender Bedeutung werden die Töne immer schriller, die Kommentare immer rechthaberischer. Mit schwindender Bedeutung wird der eigene Bauchnabel immer wichtiger, die eigene Befindlichkeit, das Leiden an eigenen oder fremden, gestohlenen Diskriminierungen. Das richtige Setzen eines Gendersternchen bekommt eine Bedeutung, die alle anderen viel berechtigteren Forderungen im Geschlechterkampf überstrahlt.

Das alles passiert, wenn die angeblichen Kontrolleure der Macht selbst nicht kontrolliert werden. Die Duopolzeitungen, oft in der Region, selbst im Kanton alleiniger Platzhirsch, bei der grossen Zusammenlegung und dem grossen Rausschmeissen wurde versprochen, dass man sich der Verantwortung bewusst sei. Das Regionale weiterhin pflegen wolle. Als Podium Platz für sich widersprechende Meinungen biete. Damit einen Beitrag zur öffentlichen Debatte leiste.

Selbstdarstellung der Medien, realitätsfern.

Alles geheuchelt, alles gelogen. Die Reduktion auf zwei Mantelredaktionen, die Hölle des klickgetriebenen Newsrooms, wo billige Kindersoldaten in ihren Verrichtungsboxen ein kurzes Telefonat bereits als Höhepunkt einer Recherche sehen: all das wird der schwindenden Leserschaft als Synergie, als Verbesserung des Angebots schmackhaft gemacht.

Widerstreitende Meinungen? Gelegentlich schwirren Fremdkommentare wie bunte Vögel durch den grauen Einheitsbrei der stetig wiedergekäuten Schreibrichtung. Mehr ist da nicht.

Die schon immer feine, rote Linie zwischen selbst hergestelltem und bezahltem Content löst sich wie ein Stück Zucker in Wasser auf.

Aus eigener Unfähigkeit in die Misere geraten

Die Printausgaben werden durchsichtig, so dünn sind sie. Im Internet greifen agile Grosskonzerne 90 Prozent des Werbekuchens ab. Das ist kein Naturgesetz, sondern der Unfähigkeit und dem Versagen der Medienmanager geschuldet.

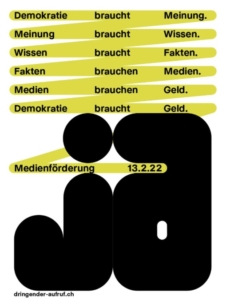

Für all das wollen nun die Verlegerclans eine zusätzliche Steuermilliarde. Das ist ein Mehrwert, der zuerst geschaffen, erarbeitet, abgeschöpft werden musste. Einer solchen Geldspritze muss man sich würdig erweisen, muss ihre Notwendigkeit, ihren Sinn begründen können.

Kraftstoff für satte Verlegerclans?

An diesem Beispiel könnten die Besitzer der Massenmedien zeigen, wie pluralistisch, offen, der Debatte zugetan sie sind. Aber in den Duopolzeitungen, im «Blick» liest man ausschliesslich Befürwortendes, Lobendes, die Notwendigkeit dieser Staatshilfe Betonendes.

Ungeniert üben die Besitzerclans ihre Macht aus und greifen sogar selbst zum Griffel. In vorauseilendem Gehorsam schreiben sich die Redaktoren die Finger wund, als his master’s voice.

Nicht mal die Fakten geben sie korrekt wieder, fantasieren, dass die Milliarde in erster Linie kleinen und lokalen Verlagen zugute käme. Was brandschwarz gelogen ist.

Macht, so sie nicht kontrolliert wird, lädt zu Missbrauch ein. Die Medienmacht wird nicht genügend kontrolliert. Der Konsument kann sich nur auf eine Art wehren: er verweigert den Konsum – und die Bezahlung. Das durch Staatshilfe zu ersetzen, ist falsch. Es perpetuiert einen Missstand. Es schüttet Versagen von Privatfirmen mit öffentlichen Geldern zu.

Der Besitzer profitiert. Und sollte selber zahlen

Eigentum verpflichtet. Die Medienclans haben trotz Corona und trotz schwindenden Inserateeinnahmen auch in den letzten beiden Jahren dick Kohle verdient. Sie haben in den letzten Jahren Milliarden verdient. Sie haben das in Kunstsammlungen, Yachten, Villen, Autoflotten und Luxusleben investiert. Das ist ihr gutes Recht. Aber wenn sie nun Schreckgespenster des Untergangs an die Wand malen, Clanchef Peter Wanner von CH Media mit ernstem Gesicht davon spricht, dass sein Medienhaus in ein paar Jahren in die roten Zahlen rutsche – dann sind sie gefordert.

Ist käuflich. Ist auch verkäuflich …

Privatvermögen äufnen, wenn’s gut läuft, nach Staatshilfe krähen, wenn’s aus eigenem Unvermögen schlecht läuft – das geht nicht. Kunstsammlungen, Villen, Yachten können auch verkauft werden. Das mag für die Clans überraschend sein, ist aber so.

Würden die Medienkonzerne ihrer Selbstdarstellung nachleben, hätten sie keine Probleme. Denn gute, ausgewogene, einordnende, vom Regionalen über die Schweiz nach Europa und in die Welt hinausgreifende Information stiesse auf genügend Nachfrage.

Gute Ware findet Käufer. Schlechte bleibt liegen

Eine Mogelpackung, eine unkontrollierte Kontrollinstanz, ein zum Skelett abgemagertes Angebot zu exorbitanten Preisen: das ist zum Untergang verurteilt. Es wird ersetzt werden. Auch die Hersteller von Droschken und Dampflokomotiven warnten vor neumodischem Zeugs wie Automobile oder Elektroloks. Hielten sich für unersetzbar, unabkömmlich, beklagten den drohenden Untergang von Sitten, Gesellschaft und Gesundheit.

Sie gingen unter, leben noch als Folklore weiter. Das Glashaus an der Werdstrasse, der x-mal umbenannte Hauptsitz von Tx, von Tamedia, von 12 Kopfblättern inklusive «Tages-Anzeiger», würde sich als Museum ausgezeichnet eignen. An den Wänden die Kunst der Coninx-Stiftung, in den Räumen Schaujournalismus wie in einer Schaukäserei. Die Ähnlichkeiten zwischen Käseherstellung und Fabrikation dieser Art von Journalismus wären verblüffend.

Schaukäserei in Appenzell, bald auch an der Werdstrasse?