Im «Tagblatt» verrutschen die Massstäbe. «Wir dürfen weiter Hitler grüssen», schreibt eine Kolumnistin.

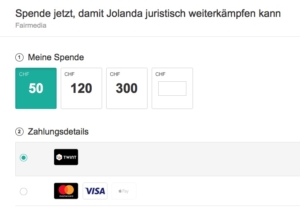

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Es gibt Tabuthemen und es gibt Verbote. Wenn eine Freiheit grenzenlos ist, herrschen Willkür und Faustrecht und Barbarei. Also muss jeder Form von Freiheit Grenzen gesetzt werden, damit sie möglichst unbegrenzt benützt werden kann.

Diese Grenzen sind nicht physikalisch messbar, sondern entstehen aus Konventionen, Traditionen und lokalen Besonderheiten. Sie gelten auch nicht universell. Was in einem fundamentalistisch beherrschten Staat ein todeswürdiges Verbrechen ist, gehört in aufgeklärten europäischen Ländern zur erlaubten Ausübung von Meinungsfreiheit.

Die Freiheit, möglichst unbeschränkt alles kritisieren zu dürfen, sich über den Staat, die Regierung, über Religionen, Sitten und Gebräuche lustig machen zu dürfen, das bildet das Fundament von Aufklärung und Fortschritt.

Umso enger die Grenzen gesetzt sind, umso restriktiver Verstösse bestraft werden, desto stärker leidet die Gesellschaft, stockt der Fortschritt, legt sich das Leichentuch von Fanatismus, nicht hinterfragbaren Dogmen und angeblich unbestreitbaren Wahrheiten über die Gesellschaft.

Sollen Symbole und Insignien verboten werden?

Es gibt monströse Verbrechen in der Geschichte, die nachwirken und immer wieder Reaktionen auslösen. Die verächtliche und widerliche besteht darin, sich als Provokation Symbolen zu bedienen, die für solche Verbrechen stehen. Die andere besteht darin, die Verwendung solcher Symbole zu verbieten.

Dahinter steht die Befürchtung, dass eine ungehemmte Zurschaustellung, ein unreflektierter, aus anhaltender Überzeugung oder als primitive Provokation gedachter Tabubruch diese Verbrechen wiederholbar machen könnte. Wie Bertolt Brecht dichtete: «Der Schoss ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.»

Der Faschismus, der Holocaust, die planmässige und industrielle Ermordung von sechs Millionen Juden ist ein singuläres Jahrhundertverbrechen. Solche Barbarei ist auch nicht relativierbar, indem man zum Beispiel anführt, dass die Sowjetunion einen Blutzoll von mehr als 20 Millionen Menschenleben leisten musste, um Hitler-Deutschland zu besiegen.

Ausserhalb Europas gäbe es in der Geschichte noch weitere Abscheulichkeiten, die sich dem menschlichen Verstand entziehen. Aber sie sind geografisch oder zeitlich weit von uns weg. Die braune Brut gibt’s aber immer noch unter uns. Vernagelte, Depravierte, Provokateure oder Idioten, die entweder dummdreist auffallen wollen, oder tatsächlich aus innerer Überzeugung Nazisymbolik verwenden. Als Ideologie, als Denkschablone und auch durch das Herzeigen von Hakenkreuz und Judenstern.

Hier konkretisiert sich immer wieder die Debatte: muss das im Rahmen der Meinungsfreiheit toleriert werden – oder sollte es verboten und sanktioniert sein? Dass sich die Benützer solcher Symbolik verächtlich machen und ausserhalb jedes vernünftigen Diskurses stellen, ist die eine Sache. Ob diesen Schwachköpfen durch Verbote ein Riegel geschoben wird, die grosse Frage.

Was bringen Ausfälle und Überzeichnungen?

Darin liegt die kleine Frage, ob mit solchen Ausfällen der guten Sache in irgendeiner Form gedient ist: «Wir dürfen zwar nicht «Saujude» schimpfen, aber wir dürfen «Saujude» quasi symbolisch öffentlich darstellen. Wir dürfen nicht «erschiesst sie doch alle, während sie in einer Reihe stehen» rufen, aber wir dürfen diese Forderung als Symbol öffentlich zur Schau stellen. Offiziell erlaubt von unserer Landesregierung.»

Die freie Journalistin Joëlle Weil fährt im St. Galler «Tagblatt» fort:

«Nazis existieren und der Bundesrat hat ihnen ein weiteres Mal den Weg geebnet. Nationalsozialistisches Gedankengut ist Menschen- und Demokratieverachtend. Es stellt für viele Bürger dieses Landes eine potenzielle Lebensbedrohung und ein Sicherheitsrisiko dar.»

Das darf sie selbstverständlich im Rahmen der Meinungsfreiheit publizieren.

Sie darf auch den Entscheid des Bundesrats, Nazisymbole nicht zu verbieten, so anrempeln: «Nun frage ich mich, ob der Bundesrat plant, mit «Juden sind auch nur Menschen»-Transparenten und der Nummer einer Selbsthilfe-Hotline beim nächsten Nazi-Aufmarsch an der Seite zu stehen. Oder Präventionswerbung auf «www.ichbineinscheissnazi.ch» zu schalten.»

Sie darf auch übersehen, dass es nicht nur in der Antirassismus-Strafnorm juristische Sanktionierungsmöglichkeiten gegen menschenverachtende oder hetzerische oder diskriminierende Äusserungen und Verhaltensweisen gibt. Nicht nur gegen Juden.

Die interessante Frage ist nun, ob diese Meinung von Weil als falsch, unsinnig, provokativ und unanständig kritisiert werden darf, ohne dass man gleich mit der Nazikeule erschlagen wird.

Tabuthemen sind schwierig zu diskutieren

Sobald ein Thema zum Tabu wird, ist eine vernünftige Diskussion zumindest erschwert. Das ist kein Plädoyer für «alles erlaubt». Es ist öffentliches Nachdenken, ob diese Position von Weil sinnvoll, richtig, zumindest verständlich sei. Ist «Tanz den Adolf Hitler» eine bestrafungswürdige Provokation? So überschrieb 2007 ein Redaktor der linken deutschen Tageszeitung taz eine Kolumne. Natürlich alles andere als ein Nazi, der damit auch solches Gedankengut keinesfalls propagieren wollte. Wäre etwas geholfen, wenn das verboten wäre?

Wäre etwas geholfen, wenn das Tragen eines Judensterns mit der Inschrift «ungeimpft» verboten würde? Oder ist es besser, dass sich der Träger dadurch als geschichtsvergessener, geschmackloser Idiot outet und ausschliesst? War es besser, in Deutschland den Nachdruck von Hitlers «Mein Kampf» zu verbieten oder ihn nun mit ausführlichen Kommentaren zu erlauben?

Ich neige dazu, die Grenzen der Meinungsfreiheit sehr weit zu ziehen und Verbote als letztes Mittel zu sehen, nicht als gesellschaftliches Erziehungsprogramm.

Ich neige auch dazu, die Grundregeln von Kausalität und Logik einzufordern. Dass die Nichtbestrafung von Gesten oder der Zurschaustellung von Symbolen (Hakenkreuzfahnen etc.) zu Rassismus führe bzw. diesen fördere, ist die unbewiesene und unbeweisbare Meinung von Weil, die zudem eine Gleichsetzung macht: Wer etwas nicht bestraft, ist zugleich dafür. Das ist fehlende Differenzierung, das ist Verstoss gegen die Gesetze der Logik, das ist eben platte Demagogie, die nicht deshalb zulässig ist, weil sie von Juden für die eigene Sache bzw. ihr Grundanliegen gemacht wird.

Symbol und Handlung sind nicht das Gleiche

Den Hitlergruss nicht zu bestrafen, heisst eben nicht, dass man ihn fördere oder gutheisse, sondern einfach nicht für strafwürdig hält. Und deshalb beruht die Weil’sche Kritik auf dem unverzeihlichen Denkfehler, zwei Dinge zu verbinden, die man trennen kann und muss: Das Symbol, und die angeblichen tatsächlichen Handlungen, die mit dem Symbol verbunden sind. Kein einziger Jude fällt deshalb tot um, weil Fritz Meier den Hitlergruss auf dem Marktplatz macht. Seine tatsächliche Handlung (Heben des Arms in bestimmter Weise) ist ohne jede konkrete Auswirkung auf andere Menschen.

Dass sich Meier damit als geschichtsvergessener Idiot, Provokateur und verächtlicher Mensch demaskiert: das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Wer mag, kann ihm das auch verbal oder physisch klarmachen, im Rahmen des gesetzlich Erlaubten.

Wer das verbieten will und meint, damit etwas Gutes zu wollen, liegt falsch. Wer das nicht verbieten will, bezeugt damit nicht sein Einverständnis mit dieser abscheulichen Geste. Daher ist der Aufruf zu Rassenhass, zur Ermordung von Mitbürgern aufgrund ihrer Hautfarbe oder religiösen Überzeugung in der Schweiz verboten. Daher ist es richtig, die Verwendung von Nazisymbolen im öffentlichen Raum nicht zu verbieten.