Frieden schaffen mit immer mehr Waffen.

Oder von der Friedenstaube als Symbol zu den friedenstauben grünen Kriegern als hässlicher Anblick.

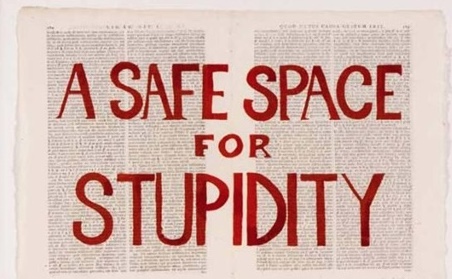

Es gibt wohl keine andere politische Bewegung in Deutschland (und in der Schweiz), die dermassen prinzipienlos, opportunistisch, machtgeil ohne zu zögern bereit ist, sämtliche Grundsätze über Bord zu werfen – wie die Grünen.

Von «AKW, nein danke» zu «AKW, warum nicht». Von «Braunkohle ist des Teufels» zum Räumen von Protestlagern der Gegner des Braunkohleabbaus. Von Ausstieg aus der AKW-Stromproduktion zur Fortsetzung. Das alles waren mal Grundpfeiler der grünen Identität, die sich zu einem grossen Teil aus der Anti-AKW-Bewegung rekrutierten.

Ein letzter Pfeiler wurde auch schon lange angesägt, der grüne Aussenminister Joschka Fischer, der grösste Wendehals aller Zeiten, befürwortete lauthals die völkerrechtswidrige NATO-Intervention in Jugoslawien und redete die dabei begangenen Kriegsverbrechen schön.

Jetzt ist er Cheflobbyist und versilbert seine vielen in der Politik gewonnenen Kontakte mit seiner «Joschka Fischer & Company». Auf seinen Spuren wandeln die grünen Minister Robert Habeck und Analena Baerbock.

Schon längst sind sie im üblichen Politikergequatsche angekommen; so findet er, die Proteste in Lützerath fänden «am falschen Ort» statt.

Das Wort von der Macht der Maschine des Systems beweist seine Richtigkeit an den Grünen wie nirgends sonst. Claudia Roth, mal kleine Sekretärin der Fraktion, eiert inzwischen durch die Weltgeschichte und macht als Kulturministerin eine möglichst schlechte Figur. Viele andere Grüne sind in Deutschland oder gar im Europaparlament längst im Machtrausch angekommen. Büro, Mitarbeiter, Limousine, Personenschutz, Wichtigkeit.

Habeck äussert so kriegstreiberische Sätze wie den, dass die BRD doch nicht im Wege stehen solle, wenn Polen der Ukraine deutsche Leopard 2 Panzer liefern wolle. Dass dagegen bloss das deutsche Waffenausfuhrgesetz steht, was soll’s. Das ist ungefähr so strikt wie das schweizerische, nur ist der Unterschied, dass sich die Schweiz an ihre Gesetze hält. Deutschland schon länger nicht mehr. Im Gegenteil, deutsche Politiker wagen es sogar, die Schweiz dafür zu kritisieren, dass hierzulande nicht einfach Gesetze in die Tonne getreten werden, wenn sie nicht mehr opportun erscheinen.

Die für jeden billigen Fototermin durch die Welt jettende Aussenminister Baerbock fantasiert sogar davon, dass der Ukrainekrieg mit einem Sieg beendet werden müsse.

Der deutsche Bundeskanzler Scholz hingegen wird als der Zögerer und Zauderer belächelt. Dabei ist ein Satz von ihm ein einsamer Leuchtturm in der Finsternis: «Wenn es um Krieg und Frieden und die Sicherheit Europas geht, kann man Lösungen nicht einfach aus dem Ärmel schütteln.»

Gerade in Krisenzeiten, das bewies sich aller Orten schon bei Corona, kommt es eben darauf an, ob ein Politiker zum Staatsmann reift oder zum kleinen Würstchen zusammenschnurrt.

Geld, Waffen, schwere Waffen, leichte Artillerie, schwere Artillerie, leichte Panzerwagen, Geschützpanzer, Kampfpanzer bester Qualität; es kommt einem unwillkürlich das Bild der Schlafwandler in den Sinn, die meist ohne zu wollen und sicher nicht mit böser Absicht in den Ersten Weltkrieg taumelten.

Man kann über die Sinnhaftigkeit jeglicher Waffenlieferungen an die Ukraine geteilter Meinung sein. Soweit eine vom Mainstream-Narrativ abweichende Meinung überhaupt noch Resonanzkörper findet. Was aber unbestreitbar ist: jede waffentechnische Eskalation steigert das Risiko eines unkontrollierbaren Verlauf des Kriegs.

All diese kalten und warmen Krieger, die gerne über Leichen gehen (natürlich nur die der anderen, Forderungen nach dem Eingreifen von NATO-Truppen verstummten schnell), sie folgen einem bellezistischen Präsidenten, über dessen Realitätsnähe oder Fähigkeit zu einer vernünftigen Lagebeurteilung nichts Genaues bekannt ist. Er hat auf jeden Fall schon Forderungen aufgestellt, die man im Westen geflissentlich ignorierte.

So nach einer Flugverbotzone über der Ukraine, durchgesetzt von der NATO. Das, und andere Irrwitz-Ideen, hätten die direkte militärische Konfrontation der NATO mit Russland bedeutet – mit unabsehbaren Folgen.

Von Westlern auf dem Kriegspfad wird der Krieg in der Ukraine einerseits als Konfrontation zwischen den zivilisierten Werten des Westens und der asiatischen Barbarei der Russischen Konföderation beschrieben. Was kompletter Unsinn ist, es geht wie bei anderen völkerrechtswidrigen Angriffskriegen um die Durchsetzung von Machtansprüchen. Vietnam, Panama, Irak, Afghanistan, Jemen, Syrien und Ukraine, es geht um Herrschaft und Macht, unbeschadet, ob damit ein Land in Schutt und Asche gelegt wird.

Die andere Begründung für das Spielen mit einem Dritten Weltkrieg lautet, dass der Westen eben nicht energisch genug auf die Annexion der Krim reagiert habe. Hätte man damals Putin in die Schranken gewiesen, gäbe es dieses aktuelle Invasion nicht.

Da niemand genau erklärt, wie denn das Schrankenweisen damals hätte vonstatten gehen sollen, ist, auch das nicht tragfähig. US-Generäle forderten in Vietnam den Einsatz von Atomwaffen. China spielte im Korea-Krieg mit diesem Gedanken. Putin droht damit, sollte russisches Gebiet attackiert werden.

Ist dieser Gefahr gegenüber markige Mannhaftigkeit angebracht? Lieber verstrahlt als nachgiebig? Lieber die Welt in Schutt und Asche, dafür dem Prinzip treu geblieben? Da kann sich jeder seine Meinung dazu bilden.

Was aber jetzt schon klar ist: sollte es wirklich nach stetiger Eskalation zum grossen Knall kommen, wird niemand daran schuld sein im Westen. Alle werden mit den Zeigefingern, so sie noch welche haben, auf Putin deuten: der war’s.

Das zumindest in Deutschland in erster Linie Vertreter der früheren Friedenspartei Grüne kräftig auf die Kriegstrommel hauen, Waffenlieferungen zusagen, ankündigen, hysterisch von völliger Rückeroberung und Sieg faseln, das sollte zumindest for the Record festgehalten werden.